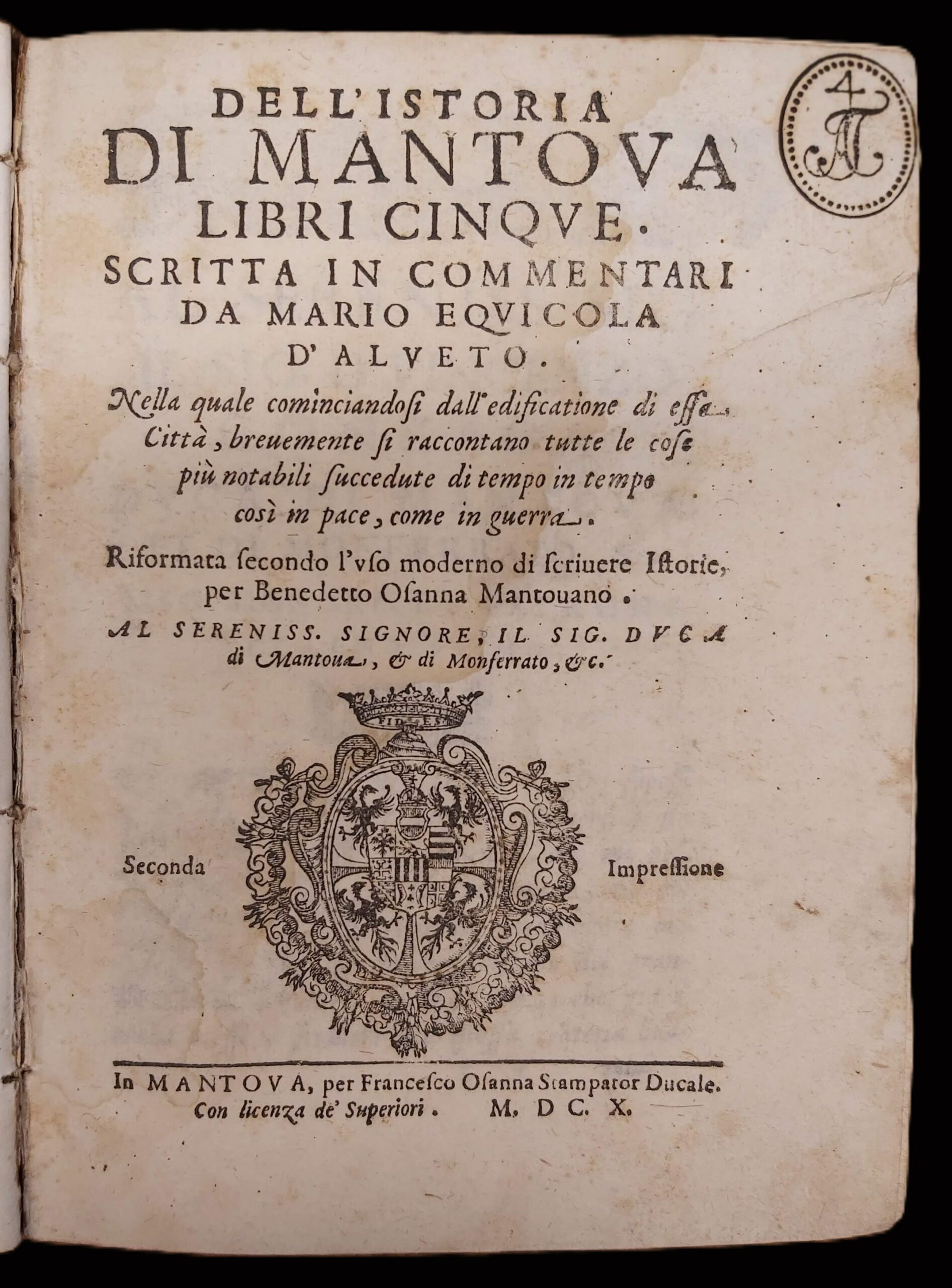

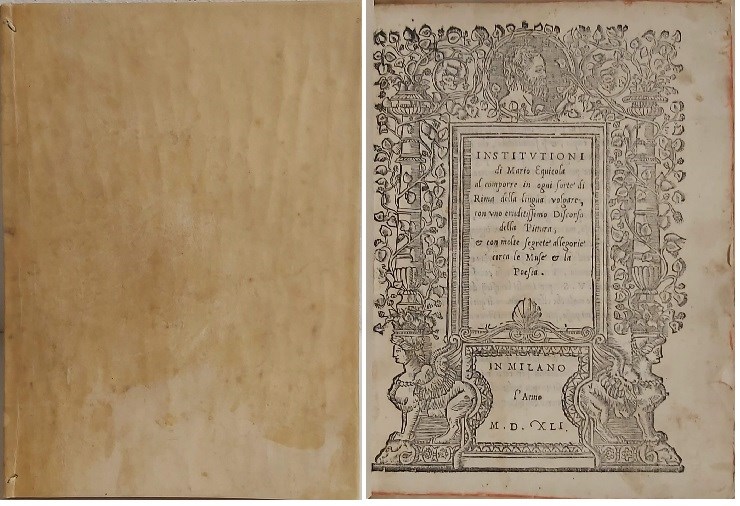

in-4 antico (mm.210×155), 1 cb, ccnn 238, 2 cb, leg. orig. perg. molle con tracce di legacci e note di antica mano al piatto ant. Al verso del front. gr. xilogr. con stemma araldico gonzaghesco e 7 alberi genealogici inc. in xilogr. a piena pagina n.t. (fascicolo H). A c.G6v altro stemma araldico xilogr. Prima rarissima edizione della principale storia di Mantova scritta dallEquicola, segretario di Isabella dEste e commissionatagli dal figlio Federico II. La narrazione, in lingua volgare, si apre con la rassegna dei miti classici relativi alla fondazione di Mantova e si chiude con la nomina di Federico a Capitano generale della Chiesa, e si articola in modo tale da costruire brevi inserti biografici dei vari protagonisti appartenenti al casato dei Gonzaga, con la citazione delle fonti precedenti (Platina, Aliprandi, Corio). Significativo è il passaggio relativo a Sordello da Goito e al partimen con Padre Gugliemo: è la prima trascrizione a stampa del testo provenzale. O ancora le pagine dedicate a Isabella dEste (c.?1v e seguenti). Ma la scelta del volgare per una cronaca storica forse fu di ostacolo al successo dellopera in epoca antica tanto che nel 1574 Francesco Sansovino proponeva di rifarla in limgua toscana come poi fece Benedetto Osanna, stampatore ducale, nella riedizione del 1607. Esemplare diffusamente postillato dallo Gasparo Sardi (Ferrara 1480-1559?) e dal matematico Giovanni Penna, filologi e storici come recita una lunga nota manoscritta al verso della copertina ant. in chiara grafia. A questa si aggiunge un ulteriore annotazione manoscritta, presumibilmente di fine XIX o inizi XX sec., in cui lanonimo autore dichiara che il manoscritto in dieci righe al verso della copertina è di mano del Conte Mariano Alberti. LAlberti fu insigne studioso del Tasso, erudito ricercatore di codici antichi, la cui biblioteca di oltre 5mila volumi alla sua morte nel 1866 fu dispersa sul mercato. Da un confronto con altri volumi posseduti dalla Marciana di Venezia sono identificabili le postille con quelle di Gasparo Sardi come anche la nota manoscritta parzialmente cassato al front. che recita mei Gasparis Sardi B 12.8. Le interessanti chiose, tutte da studiare, riportano frequentemente manule e piccoli teschi in occasione della morte di personaggi importanti. Talvolta aggiungono piccoli, e bellissimi nella loro semplicità, disegni come limpresa di Rinaldo dEste (c.M1v), il Santuario delle Grazie di Mantova (c.N4r), ritratto di Vigilio (c. N5r), lorologio di Mantova dellastrologo Bartolomeo Manfredi (c.S4v), piccola pianta di Bologna (c.Z7v), e altri. EDIT16 CNCE18186. Ferrari, le Cinquecentine Mantovane, 56. Sander 2584: Ricordiamo che tra le cc.37 e 39 si trova la Tensa de Sordel [Sordello da Goito] in provenzale ed in italiano. DBI: “Poichè in appendice figurano due brevi curiali firmati rispettivamente dal Bembo e dal Sadoleto […] bisogno supporre interventi allultimo momento su un testo già stampato. Ciò potrebbe anche spiegare il fatto che i pochi esemplari conservati, aventi lo stesso colophon, differiscano in vari punti: più che a due edizioni diverse dello stesso anno, si può supporre che lE. abbia apportato delle correzioni a tiratura già avviata”. Dennis Rhodes, studiando gli esemplari conservati al British Museum (9150.c.6) e alla Warburg di Londra (HNH 775), aveva riscontrato differenze dovute sia a interventi correttivi (segnala nella copia del Warburg alcune modifiche manoscritte poi accolte nella copia del British, che dunque è successivo), sia ricompositivi (rileva, ad esempio, a c. Q6r la sostituzione delliniziale Q silografica la medesima presente a c. A2r in tutti gli esemplari con una capitale lombarda. Sulla base di queste considerazioni possiamo affermare che la presente copia è conforme a quella della British (senza la Q silografica a c. Q6r). Dal confronto con la copia della Teresiana (cioè la terza descritta nel catalogo Ferrari, collocazione 177.F.48, corredata delliniziale Q silografica) gli interventi di ricomposizione sono frequenti: il richiamo di fine fascicolo a c. O8v risulta allineato perfettamente a destra rispetto allo specchio di stampa nella copia antecedente, mentre nella copia successiva è rientrante; il Mandarono di c. P1r della copia antecedente diventa in quella successiva Mandorono (per certi aspetti stranamente, ma ricordiamo che frequentemente nel testo la grafia mandarono si alterna nello stesso esemplare a mandorono, mandorno); a c. Q3r il di nouembre Mille quattro cento nonanta [sic!] // tre (righe 13-14) diventa poi di nouembre Mille quattro cento tr?ta noue : e qui lintervento investe la sostanza di una correzione di data, da 1493 a 1439, con riferimento a una notizia data da Pier Candido Decembrio nellorazione funebre per Niccolò Piccinino, morto nel 1444; anche il colophon di c. Dd3v sembra aver subito un aggiustamento compositivo nellallineamento, alla prima riga (sporgente) dei paragrafi che lo precedono nella copia successiva, mentre in quella precedente si rivela allineato al corpo del paragrafi. Forse le diffuse piccole differenze notate negli esemplari conservati possono essere fatte risalire a interventi correttivi a tiratura già avviata, anche in considerazione del ristretto lasso di tempo che intercorre tra le date dei due brevi stilati da Bembo e Sadoleto (1 luglio 1521) e il colophon delledizione (10 luglio 1521). Non si ritiene che queste differenze diano luogo a due distinte edizioni con medesimo colophon, come ipotizza Paolo Cherchi nella sua scheda dellautore nel DBI. D.E. Rhodes Mario Equicolas Chronica di Mantua in La Bibliofilia, 58, 1956. S. Kolsky Mario Equicola. The real courtier, Geneve, Droz, 1991. Ferrari, Le cinquecentine mantovane…, 56.III. Slegato il piatto ant. Bellissimo esempl. a larghi margini.

€5,400.00

CHRONICA DI MANTUA.

LG

Esaurito